朗读

孜孜不倦忙育人,杏林诲人三十年

一、华西岁月初悟育人真谛

1989年9月,郑树森院士成为了华西医科大学外科学的博士研究生,这是他人生历程中的重要经历。在华西这座中国著名的医学高等学府的3年岁月里,郑院士师从著名的肝胆胰外科专家吴和光教授。导师广博的学识、严谨的工作作风和良好的医德医风深深地影响了他此后的医学生涯。在华西的3年里,他学会了什么是把每一例手术都尽量做到最好的敬业精神;如何树立日后成长为一名临床科学家的坚定信念和崇高理想。正是导师“知无不言,言无不尽”的悉心教导,让他在读博士的3年中练就了过硬的肝胆外科技术;正是导师每周对博士研究生进行科研工作的指导,教会他如何读英文原版书籍,如何品味医学前沿的原汁原味,如何寻找科研的热点方向。时至今日,回忆起在华西的那些日子,郑院士仍不由得感慨万千。他曾说过:“如今,我也成为了别人的老师,更深刻的体会到正是从导师那里学会了如何教育学生。”在华西的岁月使他体会到教书育人的真谛所在。

二、香江研修领略医学大家风范

1990至1992年,郑树森院士在香港大学玛丽医院外科学系研修深造,并加入国际著名肝移植专家范上达教授的团队,从事肝脏移植的实验和临床研究,并于1991年10月参与香港地区首例人体原位肝脏移植获得成功,列为当年香港十大新闻之一。每每谈及在香港的岁月,郑院士总是十分感慨两件事:一件是实验室的艰苦岁月。俗话说:“台上一分钟,台下十年功。”为了首例人体原位肝移植的成功,课题小组在猪身上进行了大量的实验研究。为了更好的观察猪在接受肝移植后的生命体征和恢复情况,郑院士当起了“猪倌”,给猪洗澡,看猪睡觉,自己也吃住都在实验室。正是这段经历,使他日后对于培养学生有着自己独特的理解,那就是:教学是教与学的完美结合,除了有好的老师,还要有好的学生,所谓好学生并不一定天资聪颖,但很重要的一个特质就是能吃苦,耐寂寞。正是郑院士那种吃苦耐劳的精神使他得以有幸参与了香港首例人体肝移植的实施。第二件是自己的老师范上达教授培养学生的孜孜不倦、诲人不倦的教学科研精神。当时的香港玛丽医院是亚洲最好的医院之一,其教学理念、教学水平和教学投入都远远领先于大陆的医院。在科研上,范教授坚持定期参加实验室的课题讨论会,听取科研汇报,对实验进度和研究方向进行具体指导。在临床上,范教授更是细致入微的示范手术技巧,对学生的提问也总是不厌其烦的耐心讲解。这让郑院士体会到了什么是医学大家的教学风范,这对其回国后得以在我院肝胆胰外科实施一系列教学、科研的创新做法颇有借鉴意义。

三、呕心沥血推动人才梯队建设

作为我国肝移植学科带头人和国内第二次肝移植浪潮的推动者,郑树森院士在肝移植领域的成就早已为人所熟知。1993年以来主刀施行肝移植1000余例,良性肝病移植后1年生存率达到95.2%,达国际先进水平。近年来成功建立移植后乙肝复发防治策略和肝癌肝移植“杭州标准”,并获得国际学术界首肯;2001年成功施行当时中国大陆年龄最小儿童亲体肝移植和首例扩大右半肝成人亲体肝移植;2007年5月,对1例出生仅106天的先天性胆道闭锁患儿成功实施左半肝亲体肝移植,再次刷新我国亲体肝移植受者的最小年龄记录。作为我国多器官联合移植事业的开拓者之一,1994年和1999年分别开展胰肾联合移植和肝肾联合移植,实施病例数均居国内前茅,胰肾联合移植受者创造并保持亚洲最长存活纪录,肝肾联合移植受者创造并保持国内最长存活纪录。但是,较少被外界关注的另一个重要成就是:在我院肝移植事业蓬勃发展的17年中,郑院士呕心沥血、不辞辛劳的为国家培养了一大批肝胆胰外科和肝移植领域的中青年专家骨干,使浙江大学外科学成为国家重点学科。在这些中青年专家中,有杰出青年基金获得者,有传染病重大专项负责人,有“十一五”国家关键技术科技专项负责人……郑院士领携的外科教学团队荣获国家级教学团队。多年来,郑院士先后培养了博士研究生58名,硕士研究生113名,博士后4名。这些都倾注了郑院士对学科建设,对梯队建设,对国家肝移植事业发展的高度责任感和使命感。可以说,没有郑院士的大力推动和呕心沥血,就不会有欣欣向荣的浙江大学外科学。

四、重视科研临床相结合,努力拓展国际视野

郑院士在多个场合强调,作为临床医生,科研的目的不单是为了发表SCI论文,关键是要注重从临床发现问题,开展基础研究,再把科研结果应用于临床,造福广大病患。因此,科学研究也必须强调基础紧密结合临床这一根本思路来进行。为了研究移植脏器慢性失功这一世界难题,他作为首席科学家主持我国器官移植领域第一个 “973”计划“移植脏器慢性失功的免疫学应用基础研究”项目并顺利获得滚动资助。期间,获得了两大标志性成果,一是成功建立了肝移植后乙肝复发防治新策略,在节约了费用的同时获得了满意的抗乙肝复发效果;二是建立了首个国际同行认可的符合中国国情的肝癌肝移植“杭州标准”,在不降低患者长期生存效果的前提下使更多肝癌患者得以受惠于肝移植。在科研人才的培养方面,郑院士更是不遗余力大力推动,先后选派40余人次赴美国、德国、瑞士、澳大利亚、日本、香港、台湾等国家和地区进行进修和学习。近年来,为了使青年学者更好的掌握国际科研发展动态,郑院士高度重视选派青年学者参加国际学术会议交流,先后有10余人受邀在国际学术会议上进行大会发言。这些都为学科的发展提供了强大的外在推力。

五、高度重视外科教学,身体力行推动教学改革

自担任医院院长以来,郑院士针对近年来出现的“重医疗轻教学”的思想,从组织管理、教师选拔、教学投入、手段创新、质量监控等环节人手,引导全院职工逐步树立“教学工作是医院每位工作人员的共同责任”的观念。近年来,医院在原有临床教学工作基础上进行了一些新的探索并初见成效。特别是他本人身体力行,投身教学第一线,带头推动教学改革。在他的示范下,不断创新教学方法与手段,全面提高教学质量。比如:

(1)建立了由院士、学科带头人牵头的高水平教学查房制度。

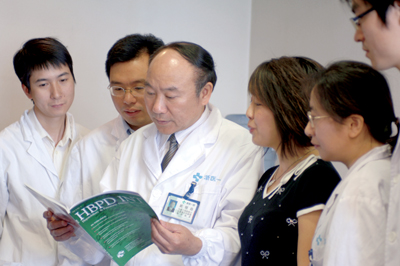

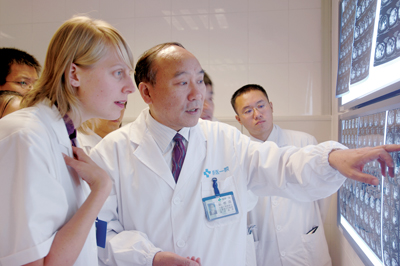

无论行政工作多么繁忙,郑院士坚持每周主持外科查房。每次查房均由外科各医疗组及影像、超声、介入中心等多学科专家参加,参与人员包括全体医务人员和学生。过程鼓励采用英语教学,针对临床出现的典型或疑难病例进行全面讨论。采用经治医生汇报病史、影像医生读片、手术录像展示、集中讨论、专家总结的办法,配以多媒体教学等现代化手段进行教学。对学生而言无疑是对理论知识的生动诠释;对各级医生也是一次临床实践的培训;更促进了不同学科知识的交叉,推动了全院良好教学氛围的形成。

(2)坚持早交班英语学习会。

医学外语的学习在国际交流日益频繁的今天显得尤为重要,郑院士高度重视医学外语的学习,由于外科节奏快、任务重,为了形成自觉、高效的英语学习氛围,郑院士坚持在肝胆外科推行早交班英语学习会。具体做法是每周3次利用早交班后的15分钟时间,由专人采用幻灯片的方式用英文介绍一篇最新医学英语文献,而后接受大家的提问,主持人进行总结。有时则围绕一个学术问题安排连续一系列的文献回顾,使大家就某个学术问题的最新观点有了一个清晰的概念。同时也为科研项目的开展提供了很多好的想法和借鉴。通过长期坚持不懈的努力,重视英语教学已经成为浙江大学外科学的特色之一。

(3)精心备课,坚持亲自为学生授课。

郑院士作为医院主要行政领导工作十分繁忙。但他始终坚持亲自为本科生和研究生甚至留学生授课。每次授课前,他都做了精心准备,注重把最新的知识内容加入幻灯中。凡是听过郑院士讲课的学生都有两个印象:一是授课内容丰富,知识容量大,对国内外前沿问题的宏观把握度好;二是幻灯特别注重图文并茂,十分形象便于理解。

(4)努力改善临床教学条件,推动国际化教学。

担任医院院长以来,郑院士不断推动医院从政策、硬件、软件等各方面人手,积极鼓励和支持医院教学,学生教学科研条件得到了大幅度的改善。政策上对教学、科研课题实行一比一配套,并实行了不同级别的专项奖励。鼓励广大医务人员特别是医学教育人员进行教学课题申报、开展教学研究,总结探索临床教学的规律。经费上坚持保证和增加对临床教学的投入,创造整体优化的教学条件。在医院开辟了专门的教学楼和多媒体教室,先后添置了临床教学的教学模型和设备;投资近百万元建立专门的教学操作室,购置了高级急救模拟人、高级综合模拟人等模型;制作开发具有医院特色的多媒体等辅助教材,建成了一批以外科学国家精品课程为代表的优秀课程;完善医院的办公网和肝移植特色网站建设,不断增加其教学功能;引入网络教育,实现网上医学动态教学、操作录像讲解。近年来,为了适应不断发展的留学生教学需求,在郑院士的推动下,医院专门聘请了外籍教师来院定期现场讲授有关外教授课的经验和技巧,深受好评。

| 医教研 | 副刊 |

| 孜孜不倦忙育人,杏林诲人三十年 | 爱是永恒 |

| 以德立教 师风垂范 | 自知是一种智慧 |

| 国家“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项示范区项目任务合同书修订会议在杭召开 | “你们做得比优更好”——浙大附属一院消化科优质护理纪实 |

| 不是亲人胜似亲人 |