朗读

听陆老讲述为周总理治病的故事

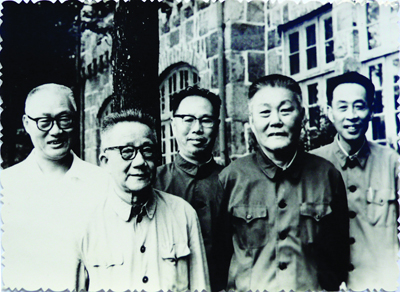

上世纪70年代初,杨松森、王季午、陆琦、郁知非、楼福庆(自左至右)合影

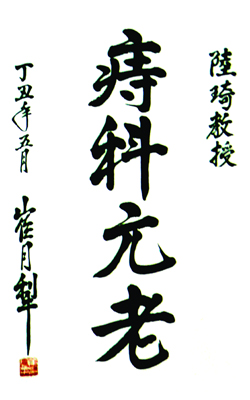

1997年,我国卫生部老部长崔月犁为陆琦教授题词:“痔科元老”。

本文上方的这张老照片,摄于上世纪七十年代,是陆琦教授得知医院正在征集65周年院庆史料,然后将这张久未露面的老照片邮寄给了院史办。尔后,他又在家中整理出若干老照片等史料,随时提供给院史办采用。上述这张老照片中合影的五个人分别为首任院长王季午教授(左二)、第三任院长郁知非教授(左三)、第四任院长杨松森教授(左一)、痔科元老陆琦教授(右二)、楼福庆教授(右一,曾任我院副院长,后调任浙医二院)。这张老照片是陆老在此次征集中提供给院史办的第一份史料,也是院史办在此次征集中收到的第一份史料,故把它作为本文的压题照。我们认为,陆老所提供的史料无论价值、意义如何,足见这位老专家老前辈对院史工作的热情和关心,令我们十分感佩。

陆琦教授是我院痔科创始人,也是我国痔科事业的开拓者,对我国痔科的发展作出了历史性的贡献,彪炳史册,被誉为痔科元老。尤其他为周恩来总理医治痔疾的经历是我院历史中重要的篇章,名闻遐迩。陆老已91岁高龄,正步入期颐之年,依然思维清晰,记忆不衰,精、气、神盈盛,堪称中华人瑞,至今仍被中华中医药学会肛肠分会聘为第六届理事会顾问。

10月26日上午,我们前往德胜路圣都公寓,叩响了陆老家的门铃,精神矍铄的陆老及夫人将我们迎入宽敞明净的客厅,热情好客的两位老人早已将水果、巧克力等摆放在茶几上,又给我们沏茶倒水……落座后,我们对陆老说,为了更好地了解历史,记录历史,编写好我院65年的发展史,请他给我们说说当年为周恩来总理治疗痔疾的故事。他非常高兴地接受了我们的请求,随即深情地回忆起令他终生难忘的岁月往事……陆老说,1960年深秋,周总理正待要去东欧诸国进行国事访问,突然痔疾发作,出现了较为严重的炎症,身体不适,急需治疗控制炎症,务使总理的出访不受影响。中央保健局商请卫生部尽快选派医生给予诊治。经查询得知浙江医科大学附属第一医院痔科的医技水平名列前茅。于是即令浙江省委,然后由省公安厅会同省卫生厅作出具体安排,商议后决定选派时任痔科主任的陆琦医师担任这一特别的诊治任务。当时告知是去外地会诊,很快,陆琦医师乘坐专机去了北京。陆老说,这趟去北京,是他平生第一次坐飞机,第一次接受一项特别重要的诊治任务,第一次见到了敬爱的周总理和邓颖超大姐,这是他今生今世最难忘的人生经历。出于保密,陆老当时并不清楚患者是谁。待见到中央保健局的同志,这才知道原来是周恩来总理,不由得又惊又喜,顿觉责任重大,压力不小,因为要在不影响总理工作与生活的情况下,处理好炎症。陆老说,他根据总理的痔疾发炎症状,凭藉多年的临床经验,开出了祖传的中药处方,采用中西医结合之法,就地配药,先作应急性消炎治疗,每天上午由总理的保健医生卞知强、保健局局长黄树则陪同为总理检查、换药。总理对他们非常慈爱关心,每日都请他们在西花厅吃午饭,大家围坐一起,谈笑自如,那气氛宛如家庭聚餐,亲情相融。经过一个多星期的诊治,炎症得以控制,日益好转,总理甚为满意。遂使总理按原计划日程顺利出访。陆老回杭时总理还特意送给陆老一张亲笔签名的照片。陆老说,我感到总理对我非常信任也非常尊重。记得有一次总理在杭州宴请某国领导人时,把他安排在首席的一桌就座,使他受宠若惊。

过了二年,即1962年底,周总理与邓颖超大姐专程来杭治疗痔疾,下榻在西子湖畔的杭州饭店。总理此次来杭,名义上是休养治疗,其实歇不了,工作依然十分繁忙,日夜操劳,辛劳无比。陆老再次被召唤,也随之住进了杭州饭店,犹如总理的贴身保健医生,便于随时观察诊治。陆老说,此次他更有信心,更有把握。为了能达到更好的治疗效果,针对总理的痔疾症状,结合多年的临床实践,决定采用内痔插药疗法,果然见效,经过短短十余天的无痛治疗,终于使总理的痔疾得以基本痊愈,解除了总理长期来痔疾的困扰,总理及邓大姐都十分高兴,非常满意,一再称赞。转眼新年春节将临,总理一行将离杭返京。行前,和蔼可亲的邓大姐在省公安厅领导的陪同下,来到了陆老当时在佑圣观路的家中,特地看望陆老的母亲、夫人以及孩子们,还与他们聊起了家常,表达了谢意,同时还就总理邀请陆琦医生到北京过年一事征询其母亲意见。可见,总理和邓大姐考虑得多么周到,又是探望,又是征询意见。陆老说,说心里话,他不过是做了他作为一名医生应该做的份内事,尽到了应该尽的责任和义务。而总理夫妇却热情地邀请他去北京过年,这不单是他也是他们全家最大的荣耀和福分啊,别说有什么意见,连高兴都来不及哩!随后陆老随同总理一行,乘坐专列到了北京。陆老说,到北京不久,总理嘱秘书邀请陆老夫人到北京过年,他当然喜出望外。很快把他的妻子接到了中南海,足足住了半个多月,度过了他们一生中最美好的一个新春佳节,留下了值得永久珍藏的美好记忆。陆老说,他和妻子吴月媚在中南海那些日子里,周总理和邓大姐对他们的生活起居关心备至,体贴入微。亲切地称呼他为陆大夫,每每在总理家中用膳,总理常常亲自点菜款待他们,把他们当作贵客一般。晚饭后,总理请秘书派车送他和妻子去人民大会堂内的小礼堂观赏京剧或话剧,有时总理也和他们一起观赏演出。第二天早晨,当他给总理换药后,总理就问他对观看演出的感想,他说演出所表达的爱国情怀深受教育,感触良深。白天空闲时,又派车送他们去名胜佳景游览。陆老说,他是一个来自基层的普通医生,在总理身边的那些日子里,就像与知心好友相聚,温馨如家,没有距离,没有拘束。因为总理夫妇是那么平易近人,生活也那么朴素节俭,而且处处为他人着想,如果不是亲眼所见,亲身感受,简直不敢相信。陆老没有辜负大家的期望,以其独到的医术,妙手回春,圆满完成了这一特别的医疗任务,载誉返杭,声名远播。陆老说,他和老伴在杭州、北京幸福地和周总理、邓颖超大姐数次合影,成为永恒的纪念。几十年过去了,回忆起来,总是那么地温馨,那么地美好。始终激励着他在医疗和科研岗位上加倍努力,作出更好的业绩。

陆老说,在为总理诊治期间,总理还把他介绍给董必武、杨尚昆、陈丕显、陈毅、郭沫若、陈叔通等许多党和国家领导人、知名人士等,使他有幸认识他们并到他们家中进行诊断治疗。郭沫若和陈叔通还以书法墨宝相赠致谢。记得郭沫若有二件,一件是对联,内容是毛主席《送瘟神》中的诗句:“红雨随心翻作浪,青山着意化为桥”,还有一件内容是郭沫若的游西湖诗。陈叔通墨宝的内容已记不清了。返杭时,郭沫若还请陆老带二方刻章的石料,转交给正在杭州的知名画家傅抱石先生(时任南京美术学院院长),陆老当面交给了傅抱石先生,而傅先生以一幅“庐山瀑布”画作相赠。陆老心里十分清楚,这些书画作品即使在当时也都是千金难求的国宝,如果收藏至今,其价值不可估量。谁料不久即发生文革动乱,陆老曾被关进“牛棚”。造反派数次到陆老家查抄,翻箱倒柜,将这些珍贵无价的国宝卷走,至今不知所踪,令人扼腕叹息。这从一个侧面反映了文革破坏文化、摧残知识分子所带来的恶果。所幸有关周总理的一些史料未被损毁,得以留存至今。

当我们向陆老问起建造专科楼(即现在的3号楼)这件事时,他说,因为当时痔科病房小,条件差,病床太少(仅12张),远远满足不了患者的需要。因此,总理在杭州治疗期间,他曾向总理表达过想建新病房的心愿。总理仔细听取他所说的情况,并看了他所写的《内痔插药疗法新进展》论文,希望他以后多培养人才。数日后他写了一个报告面呈总理,恳请批准新建病房。不久总理告诉他建病房一事已交由浙江省委江华书记解决,同意建造病房楼。当年初夏,他跟随江华书记下乡“三同”(同吃、同住、同劳动),提起建病房事,江书记告诉他说,已批示交省卫生厅李兰炎厅长立项建造。由于那时国家财政非常困难,医院要建新病房都不太容易,加之文革动乱,此事就搁了下来。直到七十年代后期,我院借助上述历史缘由,再次请求省政府拨款建造专科楼,终于获准立项,国家投资447余万元,1981年动工兴建,建筑面积5000余平方米,七层,1983年竣工。这才了却了陆老多年的心愿。1984年痔科搬到了专科楼,床位从12张增加至32张,痔科改建为肛肠外科,现今核定床位已达130张。

在整个采访过程中,陆老始终沉浸在幸福的回忆中,不时流露出对我们敬爱的周总理及邓大姐深深的怀念之情,溢于言表。我们也为之感动着,分享着历史带给我们的那份永不褪色的精彩,也从中获得了一些鲜为人知的史实。采访结束时,我们希望陆老将他讲述的情况整理成一份材料,他当即答应了我们的要求。让我们没有想到的是,采访后第二天,陆老打电话来说,材料已写好,并说马上送来。我们连连说,别、别、别送来,我们会来取。谁知隔了一天,又收到了陆老寄来的回忆材料,条理清楚,字也写得特别工整。我们又一次被这位老专家老前辈所感动,使我们更加有信心做好院史工作了。借此机会,我们由衷地向陆老表示敬意和谢意,并祝愿陆老及夫人更加健康长寿,全家幸福美满!

| 专 版 | 副刊 |

| “人工肝”,20余年救了1500人 | 我为院史画卷增色添彩 |

| 当年做人工肝治疗的少年如今很健康 | 听陆老讲述为周总理治病的故事 |

| 人工肝好比“体外肝脏” | 一次收获颇丰的采访 |

| 20余年历程,获8项国家专利 | 她和老伴专程来到院史办提供史料 |